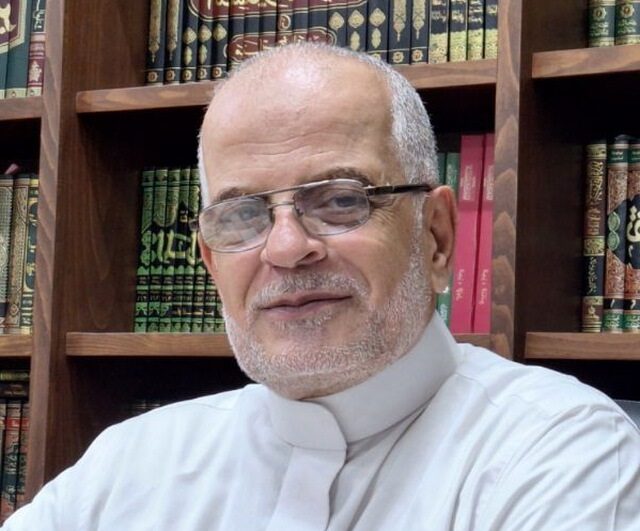

محمد نعمان الدين الندوي

[نتحدث في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة: «شخصيات أعجبتني» عن شخصية أحد أعلام علماء الهند في العصر الأخير: العلامة شبلي النعماني رحمه الله، والاستيعاب لجميع جوانب شخصية كشخصية صاحبنا في مثل هذا المقال.. صعبٌ بل محال، فإن ذلك يحتاج إلى سِفر ضخم يتلاءم مع عظمة الشخصية وضخامة إنجازاتها.. ولكن {إذا لم يصبها وابل فطل}، و«ما لا يدرك كله لا يترك جله»، سنتوقف على أبرز محطات وعناوين وجوانب من حياة العلامة النعماني غير مراعين لترتيب خاص، أو منهج معين، مكتفين بالإشارة والإجمال، غير متعرضين للتفصيل والإسهاب، ولكن -على كل حال- نحاول -بقدر الإمكان- تقديم صورة واضحة لجوانب من العظمة والفضل والنبوغ من حياة هذه الشخصية العبقرية بإيجاز، والإيجاز لا يكون مخلًا إن شاء الله، كما لا يكون -هناك- طول يُضجر القارئ، ويُكل النشيط، ويفل غرب الحريص، ويتعب الطالب والراغب، فالمنهج الوسط هو الأنسب والأجدر بالملاحظة والمراعاة لكل باحث وكاتب].

* * *

شخصية محترمة على مستوى العالم الإسلامي:

إن تاريخ: [أعظم كره] الإسلامي حافل بالعظماء والنوابغ، فأرضها أرض خصبة لم تتوقف قط عن إنجاب الأعلام والعباقرة في مختلف العلوم والفنون، الذين رفعوا -ولا يزالون- اسمها بل اسم الهند كلها عاليًا في العالم أجمع، وأثروا المكتبة الإسلامية بإنتاجاتهم العلمية العظيمة ومؤلفاتهم القيمة في شتى العلوم والمعارف والفنون والآداب.

وفي طليعة النوابغ من العلماء الأعظمين صاحبُنا العلامة شبلي النعماني الذي يعد من أجلة علماء الهند في العصر الحديث، وأحد أعلام النهضة الأدبية والعلمية، ورواد الحركة الإصلاحية للمناهج الدراسية في العالم الإسلامي، ومن زعماء الإصلاح وقادة الفكر الإسلامي، الذين ساهموا بجهود ملموسة في حركة الأدب والتاريخ والدعوة الإسلامية في شبه القارة الهندية.

كان محترمًا لا على مستوى شبه القارة الهندية فحسب، بل على مستوى العالمين العربي والإسلامي، ويكفي دلالة على ذلك أنه لما بدأت الحركة الإصلاحية للأزهر ١٨٩٩، وذلك بعد ما نعى العلامة النعماني على المناهج الدراسية العقيم لمدارس الهند وتركيا ومصر، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، عبر تعديل بما تستوجبه تطورات الزمان ومتطلبات العصر، أقول: بعد دعوته تلك بسنوات، حينما بدأت الحركة الإصلاحية للأزهر، وأصدر الأستاذ رشيد رضا سلسلة من المقالات في مجلته: «المنار»، ففي العدد ٣٠ من جمادى الآخرة ١٣١٧ھ خص بالذكر ثلاثة أبرز العلماء – من العالم الإسلامي – لحركته الإصلاحية، ذكرهم كحجة ودلالة على أهمية الحركة، وهم: الشيخ أحمد جان من روسيا، والشيخ الشنقيطي من مراكش، والعلامة شبلي النعماني من الهند (١).

كما كان سجل الأستاذ رشيد رضا -في بعض أعداد المنار- انطباعاته عن العلامة النعماني مشيدًا بشخصيته المتميزة، ومنوهًا بمكانته العلمية الجليلة: «هو عالم مستقل لا عالم رسمي مقلد، وإنه أستاذ نفسه وتلميذ همته، وقد استطاع بجده واجتهاده أن يصبح أشهر نوابغ علماء الهند في عصره، لا يعرف له ضريب في إتقان اللغة العربية وطول الباع وحسن التذوق في فهم منثورها ومنظومها، والقدرة على الكتابة بها».

هذه الشهادة العربية الفذة لعالم هندي ذكرتني ببيتين شهيرين قالهما النابغة الذبياني بنفس المعنى تقريبًا:

نفس عصام سودت عصاما

وعلمته الكر والإقداما

وصيرته ملكًا هماما

حتى علا وتجاوز الأقواما

وهي شهادةٌ -شهادة رشيد رضا- لا يستهان بها، {ولا ينبئك مثل خبير}.

وكفي بذلك شهادة ودليلًا على عالمية شخصية العلامة النعماني وتقدير نبوغه وجهوده في مجال التعليم والتربية على مستوى العالم الإسلامي.

شخصية جامعة:

لقّبه تلميذه النابغة العلامة سيد سليمان الندوي رحمه الله بـ: «المعلم الأول للعصر الجديد»، حيث لم يكن من الذين تقتصر مهامهم على الإصلاح والتزكية في الزوايا والتكايا ومحاريب المساجد، أو على التدريس والإفادة داخل جدران المدارس، بل كان -إلى كونه من المحافظين المتمسكين بمبادئ السلف -يحمل أفكارًا وآراء جديدة قد لا تنسجم مع العقلية المحافظة، وتثير تساؤلات عند أصحابها، ففي زمنه بدأ عصر جديد، كان نقطة التقاء بين القديم والجديد، فمن هنا.. تختلف مآثره عن مآثر العلماء الماضين اختلافًا ما.. فكان متضلعًا من العلوم الشرعية الأصيلة في جانب، ومطلعًا على الكثير من الآراء والأفكار الجديدة في جانب آخر.. خالط العلماء وعاشرهم، كما صاحب الطبقة المثقفة بالثقافة الجديدة وجالسهم، كان محققًا فذًّا، وأديبًا أريبًا، وشاعرًا فحلًا، وكاتبًا بارعًا، وخطيبًا مصقعًا، ومؤرخًا أمينًا، ومتكلمًا بصيرًا، ومفكرًا ألمعيًا، ومصلحًا ناجحًا، وسياسيا محنكًا، وخبيرًا من خبراء التعليم والتربية، وذا رؤية واضحة صريحة عن متطلبات العصر الجديد ومقتضياته، داعيًا -في حكمة وشجاعة- إلى مراعاتها.

أكبر قارئ وأعظم باحث:

كان لا يجد في شيء اللذة والمتعة، بمثل ما كان يجدهما في البحث والاطلاع، والقراءة والدراسة، فكان تجرد للعلم والمعرفة، وتفرغ لمعايشة الكتب جديدها وقديمها، وبمختلف علومها وفنونها.. ومن هنا.. إذا قلنا عنه إنه كان أكبر قارئ وأعظم باحث بين علماء عصره، لما اتُّهِمنا بالمبالغة في وصفه بذلك.

وكان -كما قال عنه تلميذه النابغة العلامة سيد سليمان الندوي رحمه الله- ذا عقلية متفتحة واعية، ومزاج علمي محض، ودراسة واسعة متنوعة،

فكانت مطالعة العلماء -قبله- قاصرة محدودة، لا تتجاوز الكتب الدراسية -المقرر تدريسها في مناهج المدارس- وشروحها وحواشيها،

ولم تكن لديهم رغبة ما في مطالعة كتاب جديد، أو البحث في المخطوطات أو الكتب النادرة النفيسة،

لكن العلامة النعماني رحمه الله بما أنه كان فطر على النهم العلمي والذوق القِرائِيّ، والتطلع المعرفي، درس كتبًا كثيرة من كل علم وفن،

وحصل -بجِدّه الشخصي ورغبته الخاصة- على كمية كبيرة من المخطوطات القيمة والمؤلفات النادرة بالنقل أو بالفوتو غرافيا أو بالشراء من مختلف أنحاء العالم،

وفتّش المكتبات، وجلب المطبوعات من كل ناحية من أنحاء العالم،

وجمع ذخيرة عظيمة وثروة كبيرة من كتب الأدب، والمحاضرات، والفتوح، والتاريخ، والرجال، والفلسفة، والمنطق،

وعلم الكلام، وأحال عليها في مؤلفاته ومقالاته،

وأدخل بعضها في المقرر الدراسي، وحث العلماء على مطالعتها، وشوّقهم إليها، وأحدث في تلاميذه ومعارفه وندمائه الذوقَ والرغبة فيها.

في معترك الثقافة والفكر:

لقد كان شبلي النعماني رجل العلم والثقافة بكل معنى الكلمة، مطلعًا – كل الاطلاع – على الحديث الأحدث مما يصدر من المؤلفات في طول العالم الإسلامي وعرضه، فلم يك قط بمعزل عن الحركة الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي، فمثلًا عندما أصدر جرجي زيدان كتابه: «تاريخ التمدن الإسلامي» الذي نال شهرة كبيرة وأحدث ضجة في الدنيا كلها، واطلع النعماني على الكتاب، استطاع بدراسته الواسعة، وعقليته العلمية النافذة وبصيرته الواعية أن يقف على كثير مما جاء فيه من أخطاء علمية، ففندها وكشف عوارها، وأظهر حقيقتها في كتابه: «الانتقاد على التمدن الإسلامي»، الذي طبع بمطبعة: «المنار» بالقاهرة سنة ١٣٣٠ھ – ١٩١٢م.

أهمية الإنجاز النعماني:

للإنجاز النعماني -من حيث المجموع- أهمية بالغة عديدة النواحي، فلم يكن المستشرقون -الذين كان نهض العلامة النعماني للرد على اعتراضاتهم وشكوكهم وشبهاتهم- ضعفاء الثقافة ضِحال المعلومات، بل كانوا ذوي اطلاع كبير وثقافة واسعة ودراسة متنوعة، فلم تكن تكفي لإقناعهم ردود إلزامية أو كردود المناظرين في حلبات المحاجة والمجادلة، بل كانت الحاجة ماسة -للرد عليهم- أن تفتش الكتب النادرة من كل ناحية من أنحاء الدنيا، ويُنظر فيها نظرة عميقة، ويُبيَّن ضعف وخطأ المصادر وهشاشة المراجع التي أحال المعترضون عليها واستندوا إليها في إثارة الشكوك والشبهات، ولا يُكتفي بذلك، بل تُبرَز أهمية العلوم والفنون الإسلامية، وتُجَلّى روائع الحضارة الإسلامية وتقدم صنائع التمدن الإسلامي وأبرز أحداث التاريخ الإسلامي أمام أبناء العصر، لتتجلى عظمة تاريخ الإسلام وجمال تمدنه، وجلالتُه العلمية للجميع ولا تخفي على أحد، فتعود النضارة والأمل إلى قلوب الأمة المصابة بالإحباط والقنوط في جانب.. ويظهر للأعداء جهلهم وفساد اعتراضاتهم في جانب آخر.

لو اقتصر النعماني رحمه الله على ذلك، لكانت مهمته خفيفة، بل جعل هدف حياته أجل وأعظم من ذلك، وهو أن يُخلِّف كوادر مؤهلة، تتولى -بعده- مهمة الاضطلاع بسد حاجة الإسلام الجديدة هذه في هذا العصر الجديد..

وهذان -التصدي للاعتراضات، وإعداد جماعة مؤهلة تخلفه- هما الإنجازان الأبرزان من إنجازات شبلي النعماني وأعماله الجليلة.

شبلي النعماني في كلية عليكره:

في يناير ١٨٨٣م تم تعيينه أستاذا مساعدًا بمحمدن اينجلو اورينتل كالج (آنذاك، وجامعة عليكره الإسلامية فيما بعد)، حيث قام بتدريس اللغة العربية والفارسية ١٦ سنة، كما كان يلقي دروسًا في التفسير والموضوعات الدينية.

أقام العلامة النعماني في بيت السيد أحمد خان -مؤسس جامعة عليكره- وفي صحبة واحد من كبار كتاب الأردية وشعرائها، وهو ألطاف حسين حالي (١٨٣٧-١٩١٤م)، كما تعرف هناك بالمستشرق الإنجليزي المعروف: «توماس آرنولد» مؤلف: «دعوة الإسلام»، وأفاد من صحبتهما ومجالستهما، كما أفاد من مكتبة السيد أحمد خان، العامرة بمختلف العلوم والفنون، التي كانت تضم الكثير من المطبوعات المصرية والفارسية، فكان يقضي فيها الساعات الطوال بين البحث والاطلاع، وكانت ثمرة تلك المرحلة أن قام بتأليف عدد من الكتب والرسائل، تتناول تاريخ الإسلام والمسلمين، وتشيد بصنائعهم ومآثرهم الماضية، من أشهرها: «مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم» (تعليم المسلمين في الماضي) و«أميد» (الأمل)، كما ألف كتابًا عن الخليفة المأمون، وآخر عن سيرة أبي حنيفة النعمان.

الحج إلى بيت الله الحرام:

في ١٢٩٣ھ = ١٨٧٦م سافر العلامة شبلي النعماني رحمه الله إلى بلاد الحرمين الشريفين، وسعد بالحج، وحرص في هذه الرحلة المباركة على إشباع نهمه العلمي كذلك، فزار جميع مكتبات المدينة المنورة، وكان يقول إن الذخيرة الحديثية -في صورة المطبوعات والمخطوطات- التي وجدها في المدينة المنورة، لم ير أنفس ولا أشمل منها في أي مكان آخر.

كما كان تأثر في هذه الرحلة بخصائص العرب من الجود والنبل والكرم والغيرة والإباء والخلق العالي، وكان يذكر قصصًا تدل على شيم العرب هذه، فمنها أنه -النعماني- إذا أعطى جمّاله شيئًا -من المأكولات- ما أكله وحده، بل نادى أصحابه البدو ممن حوله قائلًا: هلموا يا إخوان! وقسمه بينهم، ثم تناول منه، ذات مرة أعطيناه مضغة واحدة من اللحم امتحانًا لمروءته ونبله..، ولكن الجمال كان عربيًا قحًا نجح في الامتحان.. وجمع -كعادته- الصحب، وقطّع المضغة قطعًا صغيرة، وقسمها بينهم، فسأله النعماني: ماذا استفدت من هذا؟ لا أنت نلت شيئًا ولا هم نالوا شيئًا.. فأجاب إجابة تنم عن نبل العرب وكرمهم، قال: يا شبلي هذا عار علينا أن نأكل وحدنا.

رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط:

وفي سنة ١٣١٠ھ = ١٨٩٢م قام شبلي النعماني برحلة إلى منطقة الشرق الأوسط، فزار الشام ومصر وإسطنبول وبيروت والقدس، وقابل النعماني في هذه الرحلة كبار العلماء وقادة الرأي والفكر والتوجيه في تلك البلدان التي زارها، واستفاد من كتب التراث والأدب واللغة الموجودة في مكتباتها وبخاصة في مصر، وسجل مشاهداته وانطباعاته عن رحلته التاريخية العلمية في كتاب باسم: «سفرنامہ روم ومصر وشام».

شبلي في حيدر آباد/ الدكن:

في سنة ١٩٠١م توجه العلامة شبلي النعماني إلى: «حيدر آباد/ الدكن»، -التي كانت معروفة- ولا تزال -باحتضانها لذوي الفضل والنبوغ، وتشجيعهم وقدرهم حق قدرهم-، وعمل هناك مستشارًا في مصلحة التعليم، وقام بالكثير من الإصلاح والتعديل في نظام التعليم، وبجهوده اختارت الجامعة العثمانية: «اللغة الأردية» وسيلة للتعليم، وبذلك أصبحت الجامعة العثمانية أول جامعة اختارت لغةً محلية وسيلة للتعليم.

وقضى العلامة النعماني بضع سنوات في حيدر آباد، مكرَّمًا محتفي به في الأوساط الحكومية والعلمية والأدبية، وأثرى خلال إقامته بحيدر آباد المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة، فكتب عن الغزالي، و«سوانح مولانا روم» و«علم الكلام» و«موازنة أنيس ودبير» وغيرها.

ندوة العلماء وشبلي النعماني:

لم يكن من طليعة المتحمسين لفكرة: «ندوة العلماء»، أو المُعجَبين بها أشد إعجاب وأبلغه فحسب، بل كان أول من نادى بها ورفع صوتها -قبل ظهورها ووجودها- في رحلته لمصر والشام سنة ١٣٠٩ھ = ١٨٩٢م (٢).

فمن هنا.. يُعد -عن جدارة واستحقاق- من بُناة ندوة العلماء الفكريين الأولين الذين سقوها بإخلاصهم وجهودهم، فاستغلظت فاستوت على سوقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

قضى العلامة النعماني في ندوة العلماء عدة سنوات، مهتمًا بالإصلاح والتعديل في المنهج الدراسي في دار العلوم التابعة لها، وكان يرى أن يكون المنهج وفق متطلبات العصر، فتحذف منه المواد التي لا تتلاءم مع مقتضيات الزمان، كما يجب أن تدخل فيه المواد التي لا يُستغنى عنها في العصر الحاضر، مثل اللغة الإنجليزية وبعض المواد العصرية الأخرى، التي لا مناص عن الإلمام بها للقيام بمسؤوليات الزمان.

ولم يزل العلامة النعماني ساعيًا في ذلك، معنيّا به -أشد ما تكون العناية- مدة إقامته في الندوة، إلى أن غادرها عائدا إلى وطنه: «أعظم كره»، حيث حط بها رحاله، وألقى فيها عصاه، واستقر بها نهائيًّا، إلى أن لبى نداء ربه في ١٩١٤م.

ومما يجدر بالذكر أن مكتبة: «ندوة العلماء» سُمّيت باسمه، تقديرًا لمكانته العلمية وإسهامه المتميز في تطوير الندوة.

دار المصنفين:

كان العلامة النعماني يزمع إنشاء مؤسسة علمية أكاديمية، تقوم بإعداد كوادر من العلماء الباحثين والمحققين، وبأعمال تحقيقية عن الإسلام والمسلمين، وكان -في بداية الأمر- يحب أن تقام هذه المؤسسة في الحرم الجامعي لندوة العلماء، ولكن لم يمكن له تحقيق أمنيته هذه لسبب أو آخر، بل اضطر إلى مغارة الندوة، وغادرها وهو يحب البقاء فيها، غادرها على مضض..

كان -رحمه الله- وقف لمشروعه الضخم هذا داره الكبيرة وبعض بساتينه، ودعا عددًا من أقربائه ومعارفه إلى أن يحذوا حذوه، ونجح في الحصول على موافقتهم على ندائه، كما كاتب تلامذته وغيرهم من الفضلاء يرجو مساعدتهم في تحقيق هذا المشروع العملاق، ولم تتحقق امنيته هذه في حياته، وحققها بعد وفاته تلامذته، وعلى رأسهم تلميذه النابغة العلامة سيد سليمان الندوي رحمه الله، وأقاموا مؤسسة «دار المصنفين» في مدينة «أعظم كره»، وانعقد اجتماعها الافتتاحي -خلال ثلاثة أيام من بعد وفاته- في ٢١ من نوفمبر ١٩١٤م.

مجلة: معارف:

كما كان يزمع العلامة النعماني إصدار مجلة علمية، اقترح -هو نفسه- اسمها: «معارف» ولكن عاجلته المنية قبل أن تبرز إرادته هذه -أيضًا- حقيقة على أرض الواقع، ولكن حقق أمنيته هذه بعد وفاته تلميذه النابغة العلامة سيد سليمان الندوي رحمه الله، فصدرت المجلة: «معارف» في يوليو ١٩١٦م، ويستمر صدورها إلى الآن، ولم تحتجب ولم تتوقف قط خلال هذه المدة الطويلة، وهي ميزة لا تشاركها فيها أي مجلة أو جريدة أخرى، والمجلة هذه -في الحقيقة- تمثل ترجمانًا لـ«دار المصنفين» و«أكبر وسيلة» لتحقيق أهدافها.

مسك الختام

في السنوات الخمس الأخيرة من حياته الحافلة بالأعمال العلمية الخصبة والاهتمامات العظيمة بترقية الأمة وانتشالها من الانحطاط إلى التقدم والازدهار، كان انقطع كليًّا إلى تأليف موسوعة في السيرة النبوية، فمنذ ١٩١٠م كان حصر همه وركز فكره على هذا الموضوع المبارك، فما كان يلتفت الآن إلى الغزالي ولا ابن رشد ولا الرازي ولا إلى أي واحد من الأعلام، ولا كان يهمه التاريخ ولا الكلام ولا الفلسفة أو أي موضوع آخر، وإنما كان عكف على مطالعة كتب الحديث والسيرة، والاهتمام بدراسة التعليمات النبوية، والبحث عن كتب السيرة وخاصة عن النوادر منها، فما كان يجلس على سرير أو حصير، إلا وكنت تجد حوله مجموعات ضخمة من كتب الحديث ومؤلفات السيرة، فكان يقضي معظم نهاره في مصاحبتها ومنادمتها، وكان سعيدًا بذلك أعظم ما تكون السعادة.

نعم. كان يعتبر نفسه من أسعد الناس، حينما كان يرى أنه قد انطرح على عتبة النبوة وارتمى في أحضان الرسالة، فكان يرى ذلك أكبر سعادة وأعظم شرف له، وقد سيطرت هذه الفكرة -أي فكرة تأليف سفر ضخم في السيرة- عليه تمامًا، وملك عليه هذا الهمُّ خواطرَه ومشاعره وهمومه، و ليله ونهاره، وتجواله وقعوده، و مصبحه وممساه، فما كان حديثه إلا عنها -السيرة- وما كانت مراسلاته إلا فيها، فلا تجد في رسائله التي كتبها خلال هذه المدة -منذ ١٩١٠م إلى وفاته-

إلا أنه ذكر ثلاثة أشياء فقط:

أولًا: إصلاح الندوة،

وثانيًا: الاهتمام بنشر الإسلام وحفظه،

وثالثًا: السيرة النبوية، حتى آخر كلمة نطق بها لسانه وهو يودع الحياة، كانت: «السيرة».

لم تكن السيرة عنده تعني مجرد كتاب، بل كانت أعظم حاجة لـ ” علم الكلام” الذي يتطلب تدوينَه العصرُ الحاضر، يقول:

«في الماضي كانت الحاجة إلى السيرة لمجرد التاريخ أو تدوين الوقائع والأحداث، ولم تكن لها أي صلة بعلم الكلام، ولكن المعترضين من العصر الحاضر يقولون: إذا كان الدين يعني مجرد إقرار بالرب فقط.. فإلى هنا ينتهي البحث.. ولكن إذا كان الإقرار بالنبوة -أيضًا- جزءًا من الدين.. فيتطلب ذلك البحثَ في أن الذي كان حامل الوحي وسفير السماء، كيف كانت شمائله وأخلاقه وعاداته» (مقدمة: السيرة النبوية).

فمن هنا.. كانت السيرة -عنده- تعني تفسيرا شاملًا وبيانًا متكاملًا للجزء الثاني من كلمة الإسلام: «محمد رسول الله».

وكان ذلك آخر أعمال حياته، ومسك ختامها، وكان يعتبره أعظم سعادة له في الدنيا والآخرة. (٣)

بعض خصائص أسلوبه:

كان العلامة النعماني رحمه الله من كبار كتاب الأردية المعروفين بأساليبهم الكتابية الخاصة، فكان لشبلي النعماني -كذلك- أسلوبه، الذي يتميز به بين أقرانه من معاصريه، فمن أبرز خصائص أسلوبه السذاجة والارتجالية والعفوية، والسلامة من التكلف والتصنع، حتى أنك لا تكاد تجد -في كتاباته- لفظة أكثر من الحاجة، فالألفاظ والكلمات تكون عنده بقدر المعاني والمضامين.

وليس معنى ذلك أن نثر شبلي كان خاليا من الروعة والجمال ومحسنات الكتابة، بل تجد نثره مصطبغًا بصبغة: «الشعر»، فبما أن شبلي كان شاعرًا فحلًا.. تجد في نثره أثر شعره، فمن هنا.. كانت لغته لغة شاعرة، وكانت تعبيراته جميلة ذات روعة وغناء، كان يستخدم في نثره بعض ما يخص الشعر من المؤثرات والبدائع، فيزدان نثره بالتشبيهات والاستعارات، كما كان – في بعض الأحيان – يستعمل الأبيات في كتاباته، فيزيدها جمالًا وتأثيرًا.

كما أشرنا إلى أن شبلي لم يكن ناثرًا محضًا، وإنما كان كاتبًا أديبًا متميزًا، فمن هنا.. كتاباته أو كتبه الأدبية رائعة ومؤثرة جدًّا، بل وحتى كتبه التاريخية -أيضًا- لا تخلو من خصائص الكتابة الأدبية، وفوق ذلك.. لا تجد نقده -الذي يعد موضوعًا جافًّا- خاليًا من الروعة والطراوة وجمال البيان.

وبما أن شبلي كان رجل البحث والتحقيق، فتزدان كتاباته بصبغة: «التحقيق»، فدراسة كتبه الأدبية والنقدية والتاريخية تنم عن ذوقه التحقيقي، وأن كل ما كتب ينبني على البحث والتحقيق.

كما تتميز كتابات النعماني بروائع من «التخيل» و«التصور»، فكما أن شبلي كان أديبًا ومؤرخًا، كان شاعرًا وفيلسوفًا كذلك.. فمن هنا.. ترى في أفكاره وآرائه لونًا من الألوان الفلسفية وبدائع التخيل، مما يضفي على نثر شبلي مزيدًا من الجمال والبهاء والتأثير.

كما تتميز كتابات النعماني بالأسلوب الخطابي الحماسي، وهذا من أبرز خصائص أسلوبه، فكتاباته تملأ القارئ حماسًا ونشاطًا، واندفاعًا إلى الجهد والعمل، غير أن هذا اللون -من ألوان أسلوبه- كما يزين كلامه ويزيده تأثيرًا، ولكن قد ينقلب هنة في بعض الأحيان، ومما يزري بالكلام ويحط من قدره.

نموذج أدبي من كتاباته العربية:

لعله يجدر بنا أن نطلع القراء على نموذج من أسلوب كتاباته العربية، يكفي دلالة على تمكنه من العربية الفصحى التي لا تشوبها شائبة من العجمة.

هذه القطعة الأدبية كما تُبرز امتلاك شبلي النعماني لناصية اللغة العربية وطول باعه فيها، تدل -كذلك- دلالة صارخة على الحب الكبير الذي كان يحمل في قلبه للعرب، من حيث كونهم المخاطبين الأولين والممثلين الأسبقين للإسلام.

وهذه القطعة مأخوذة من أوائل كتابه المعروف: «الانتقاد على كتاب التمدن الإسلامي»،

يقول النعماني مخاطبًا المؤلفَ: جرجي زيدان:

«إني أيها الفاضل المؤلف غير جاحد لمنتك، فإنك قد نوّهت باسمي في تأليفك هذا، وجعلتني موضع الثقة منك،

واستشهدت بأقوالي ونصوصي، ووصفتني بكوني من أشهر علماء الهند، مع أني أقلهم بضاعة، وأقصرهم باعًا، وأخملهم ذكرًا، ولكن مع كل ذلك..

هل كنت أرضى بأن تمدحني وتهجو العرب، فتجعلهم غرضًا لسهامك، ودربة لرمحك، ترميهم بكل معيبة وشين، وتعزو إليهم كل دنية وشر، حتى تقطعهم إربًا إربًا، وتمزقهم كل ممزق.

وَهل كنت أرضى بأن تجعل بني أمية لكونهم عربًا بحتًا من أشر خلق الله وأسوئهم، يفتكون بالناس، ويسومونهم سوء العذاب،

ويهلكون الحرث والنسل، ويقتلون الذرية، وينهبون الأموال، وينتهكون الحرمات، ويهدمون الكعبة، ويستخفون بالقرآن.

وهَل كنت أرضى بأن تنسب حريق الخزانة الإسكندرية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قامت بعدله الأرض والسماوات.

وهلْ كنت أرضى بأن تمدح بني العباس، فتعد من إحدى مفاخرهم أنهم نزلوا العرب منزلة الكلب، حتى ضرب بذلك المثل» (٤).

* * *

معلومات شتى مهمة عن العلامة النعماني:

الاسم الكامل: هو شبلي حبيب الله بن سراج الدولة النعماني.

مسقط رأسه: «بندول»، قرية من أعمال «أعظم كره» بشمال الهند.

ولادته: ١٢٧٥ھ – ١٨٥٧م.

وفاته: ١٣٣٢ھ – ١٩١٤م.

وجه تسميته بـ: «النعماني»، يظن بعض الناس -خطأ- أن العلامة يرجع نسبه إلى الإمام أبي حنيفة النعمان،

وهذا ليس بصحيح البتة، لأن جده الأعلى اعتنق الإسلام قبل نحو أربعة قرون، أو هو نفسه كان يحب أن ينسب نفسه إلى أبي حنيفة النعمان،

وهذا -أيضًا- ليس بصحيح، والصحيح في ذلك أنه كان متصلبًا في الحنفية في بداية أمره، وكان يعتز بأن يقال له: «الحنفي»،

وكان أستاذه الشيخ محمد فاروق الجرياكوتي -أيضًا- من غلاة الحنفية،

وكان الجو آنذاك حارّا بالمناظرات والمجادلات بين الأحناف وغير المقلدين،

ففي هذا الجو الموبوء ناداه أستاذه الشيخ الجرياكوتي بـ«النعماني»، فأصبح هذا اللقب جزءًا من اسمه، واشتهر به.

من أبرز مؤلفاته:

– الفاروق

– سوانح مولانا روم

– علم الكلام

– المأمون

– موازنة دبير وأنيس

– شعر العجم

– مقالات شبلي

– سيرة النعمان

– الانتقاد على كتاب التمدن الإسلامي

نظرة على شمائله:

قد ذكرنا أن العلامة النعماني رحمه الله قضى ١٦ سنة في جامعة عليكره،

كما أقام مدة لا بأس بها في حيدر آباد، التي كان يقال عنها أن مدنيتها -آنذاك- لم تكن بأقل عظمة ولا روعة من مدنية كبرى العواصم الغربية،

ولكن إقامته الطويلة وسط تلك الحياة الأرستقراطية ذات الرفاهية لم تؤثر على نمط حياته وأسلوب معيشته قط،

لأنه كان فطر على حب حياة السذاجة، وظل مفضلًا إياها، مكتفيًا بالضروريات، محترزًا -قدر الإمكان- من الكماليات مدى الحياة،

كما كان يُحَبِّبها -السذاجة- إلى تلامذته ويندبهم إليها.

كان كثير الرحلات داخل الهند وخارجها، ولكن كان يسافر وحيدًا، لا يرافقه أحد.

وكان يحب الفضاء والجو المفتوح، فكانت تعجبه الدار الواسعة الرحبة، ولكن لم يكن يهمه أثاثها الفاخر أو أدوات الترفيه والزينة فيها.

كان يحب الجلوس على الحصير، ويقول: يجب أن تكون عندي طاولة وكرسي، فبدونهما لا أستطيع الكتابة،

ولا يلبس إلا ملابس عادية بسيطة، فلم يكن عنده إلا سبع أو ثماني حلل من القميص والسروال،

وكذلك كانت عنده ثلاثة أو أربعة شراوين فقط (٥)،

وكذلك كان يلبس العمامة في الحفلات الدينية والاجتماعات الوطنية.

كان أبيًّا غيورًا، محترزًا من كل ما يخدش المروءة، ويجرح الكرامة ويمس الشرف والعزة..

فمن هنا.. كانت تأبى غيرته أن يقبل المساعدات والإعانات حتى عند الضرورة القصوى، مرض ذات مرة مرضًا شديدًا،

فأرسل إليه بعض أشقائه مبلغًا محترمًا من النقود، ولكنه اعتذر عن قبوله، ورده.

الحقيقة أن صفة الإباء والشموخ ظلت صفة بارزة من صفات علمائنا السلف، فمما يروي -بهذا الصدد- عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: «والله لو علمت أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته أبدًا».

ومن الأبيات الرائعة -التي ظلت العرب ترددها بشوق وتذوق-: بيت الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد العبسي:

لا تسقني ماء الحياة بذلة

بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

وهي -صفة الإباء والشموخ- صفة إذا حظي بها أحد.. فكأنه نال جميع السمات والصفات النبيلة، فهي كالفراء الذي يستغني به الصائد عن كل صيد سواه، فكل الصيد في جوف الفرا.

صريحًا جريئًا بالصدع بما يراه حقًّا، فإذا رأى رأيًا، أبداه في جراءة وصراحة، فمن عارضه، رد عليه بنفس القوة،

لا تزعزعه عن رأيه صداقة صديق، ولا مخالفة معارض، ولا يقول في حق معارضيه كلمة غير نبيلة،

تشم منها رائحة الانتقاص أو التهوين من شأنهم، أو المعاندة أو المكابرة أو المباهاة أو الترفع.

صادقًا في القول، مجبولًا على قول الحق والصدق، لا يغتاب أحدًا، ولا يشكوه.

محتاطًا في التزكيات والتوصيات، لا يبالغ فيها، ولا يقول ولا يكتب فيها إلا ما يعتبره صحيحًا ومطابقًا لحال الموصى له.

عطوفًا رحيمًا رقيق القلب، سريع التأثر، شديد التألم لمعاناة البؤساء، محاولًا -قدر المستطاع- مسح دموعهم، والتخفيف من ضرهم، رأى مرة أناسًا يبكون بكاء شديدًا، فسأل عنهم،

فقالوا: فلاحون فقراء، مات ثورهم، فأعطاهم مبلغًا من المال جبرًا لخاطرهم ومسحًا لدموعهم وتسلية لقلوبهم.

كان يحب العرب كثيرًا، لأن النبي كان منهم، ولكونهم الرعيل الأول للإسلام، ولكون القرآن الكريم نزل بلغتهم.

وكان يحب الأتراك أيضًا، لأن عزة المسلمين وشوكتهم، وسلطان الإسلام وهيبته في عصره كانت من أجلهم وبقوتهم.

وبعد. فهذا غيض من فيض، وقطرة من البحر، وحصاة من الجبل، وسطور قليلة من سِفر حياة هذه الشخصية العبقرية النعمانية، التي لا يجود الزمان بأمثالها إلا نادرًا..

ولعل فيها بعض الكفاية..

الهوامش:

(١) سيد سليمان الندوي: حيات شبلي، ص: ١٩، (سلسلة دار المصنفين: ٦٦) أعظم كره، الهند.

نسخة الكتاب التي أمامي، قديمة جدًا، فهي رثة بالية، الصفحات الأولى منها ليست موجودة،

فلذا لم يمكن الاطلاع على التفاصيل من سنة الطبع واسم المطبعة وغير ذلك، ولعلها أول طبعة للكتاب.

(٢) نفس المصدر، ص ١٨

(٣) بتعديل من المصدر السابق، ص: ٥٠ – ٥١.

(٤) العلامة شبلي النعماني: الانتقاد على كتاب التمدن. ص: ٢.

مطبعة آسي بريس، محمود نكر، لكناؤ، الهند، سنة الطبع: ١٩١٢م.

(٥) جمع: شير واني، زي هندي معروف يشبه: «زي علماء الأزهر»، إلا أن «شيرواني» لا يكون طويلًا مثل الزي الأزهري، وهو -شيرواني- يعد زي العلماء والنبلاء في شبه القارة الهندية.

ملحوظة:

المصدر الأساسي لهذا المقال: «حياة شبلي» -بالأردية- للعلامة سيد سليمان الندوي،

فاعتمدنا عليه في جل ما كتبنا، علمًا بأنني لم ألتزم بإحالة كل ما أفدته -من هذا الكتاب- على مكانه من الكتاب،

وإنما اكتفيت بالإحالة على مواضع مهمة فحسب، كما استفدنا من بعض الكتابات الإليكترونية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

(الاثنين: ١٥ من شوال ١٤٤٦ھ = ١٤ من أبريل – نيسان – ٢٠٢٥م).