مقترحات لفض الاشتباك بين المفكر والتنظيم

ولحل هذا الصدام – أو عدم الوفاق – الذي سرعان ما يجعل المفكر أو الباحث يضيق بالتنظيم أو العمل الحركي، أو يضيق التنظيم بالمفكر، لا بد من اتخاذ عدة إجراءات ومبادئ تريح كلا الطرفين، وتحفظ لكل منهما مكانه ومكانته، وهي:

1ـ إفساح المجال لعقل المفكر وقلمه:

وأول ما يقترح في هذا المجال: هو إفساح المجال لعقل المفكر وقلمه في تشريح حال الأمة والحركة، أو حال العاملين في الدعوة للإسلام، فليس مقبولا أن يشعر المفكر أو الكاتب أن سيفا مسلطا على رقبته، هو سيف السمع والطاعة، وسيف عدم إثارة النقاش، خاصة عندما يكون المفكر ممثلا لشخصه وفكره الخاص، لا متحدثا رسميا باسم التنظيم أو الجماعة.

المفكر يحتاج إلى فضاء واسع ينطلق فيه، لا يوقفه شيء، ولا يحده حدود إلا حدود ثوابت الإسلام، أما أن نظل مهيمنين على مساحة المفكر، فالمفكر أشبه بالصاروخ الذي يحتاج كي ينطلق إلى التخلي عن قاعدته، والانطلاق بالرأس فقط، ثم بعد ذلك في مرحلة أخرى يتطور الصاروخ لينطلق بقاعدته ورأسه معا.

إنني أشبه المفكر والتنظيم، بحرية الحركة في الأول، وبمحدودية الحركة في الثاني، فحرية الحركة للمفكر تتيح له السبق دوما بأفكاره، ومن ثم يتبعه التنظيم فيما بعد، حيث يقبل من المفكر ما لا يقبل من التنظيم من حيث الأفكار السباقة، أو التجارب غير المحسوبة، فالأول يتحرك بالطائرة، والثاني يتحرك بالسيارة، ولا شك أن الثاني سيأتيه اليوم الذي يركب الطائرة مثله مثل من سبقه، ولكن لا بد من مغامر يبدأ التجربة، والمغامر هنا يتمثل في المفكر، وليس في التنظيم الذي ليس لصالحه المغامرة التي قد تودي بفشل التجربة معه، وتكون التكلفة باهظة، وهذا أمر مقبول في كل حركات التغيير والفكر على مدار التاريخ.

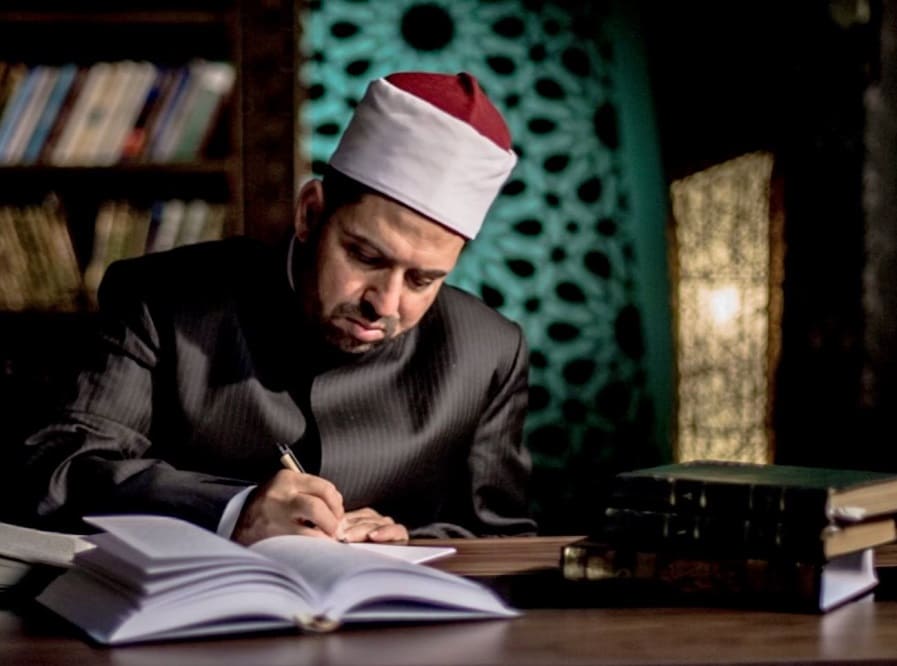

فلو أخذنا مثلا نموذج كالشيخ يوسف القرضاوي في آرائه التي لو حكمنا فيها بمنطق التنظيم لحكم عليه بأنه خالف الجماعة التي ينتمي إليها، ولعوقب إداريا عليها، فالشيخ القرضاوي وقت أن كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما، وبعد طلب إعفائه من الأمور التنظيمية، تمثل كتبه المرجع الأبرز والأهم في الحركة، وكذلك الشيخ محمد الغزالي، والشيخ سيد سابق رحمهما الله.

والنموذج الأبرز في ذلك: فتوى الشيخ القرضاوي عن (تعدد الأحزاب)، والذي ذهب فيها إلى جواز تعدد الأحزاب في المجتمع المسلم، وجواز التعددية السياسية، وهو ما جعل الجماعة عند نقاشها للأمر تضع أمامها بحث القرضاوي مسترشدة به.

2ـ الفصل بين ما هو من مساحة المفكر وما هو من مساحة التنظيم:

فهناك مساحة هي مساحة المفكر والداعية، وليس مقبولا أن يقحم التنظيم نفسه فيها، وهي مجال الكتابة والتأليف، والتعبير عن المواقف الفكرية، والبحث العلمي، الذي لا ينبغي أن يوضع سقف للباحث فيه، بل المطلوب أن يطلق لقلمه العنان يحلق حيث شاء، وكيفما شاء، يسوقه البحث والدليل إلى ما يقتنع به، لا أن توضع له النتائج مسبقا.

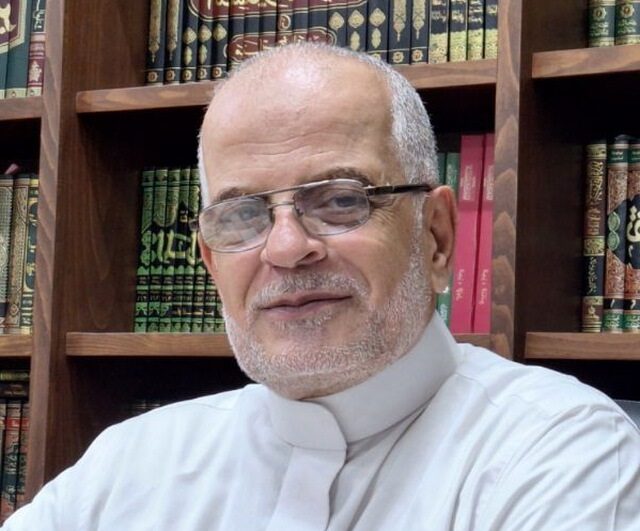

لقد رفض الشيخ حسن البنا ضم الشيخ الغزالي للتنظيم الخاص، ولما سئل في ذلك قال: التنظيم الخاص نظام عسكري يتطلب طاعة مطلقة… والشيخ الغزلي يعترض على ما لا يروقه من أوامر، ويقول لك: ما السبب؟ وأين الدليل؟ ثم هو لا يحسن الكتمان، إذا سخط بدا سخطه على وجهه، والسرية المطلقة أساس هذا النظام…!

دعوه يكتب، ويخطب، وينشر الدعوة الإسلامية في الميدان الذي يصلح له، ولا يصلح لغيره.

3ـ استقلالية المفكر العلمية:

لصالح الدعوة والجماعة أن يكون أهل الفكر فيها مستقلين، وليسوا تابعين تبعية مطلقة، وألا يحسب المفكر الرمز عليها، لأن تصنيفه عليها لا يفيدها أبدا، والنموذج الواضح في ذلك، هو مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي في تكليم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بشأن مسجوني الإخوان المسلمين في ليبيا، وقد هناك أحكام بالإعدام على بعضهم، فكلمه بشأن العفو عنهم، وقد انتهت المبادة والوساطة بالعفو عن معتقلي الإخوان المسلمين في ليبيا. فلا شك أن القرضاوي خاطبه بوصفه رمزا للأمة، ورئيسا لاتحاد علماء المسلمين، وليس بوصفه القرضاوي ذي العلاقة التنظيمية السابقة بالإخوان المسلمين.

4ـ اتخاذ مبدأ البائع الشريك في العمل الدعوي:

وهناك مبدأ يسمى في لغة التجارة: مبدأ الشريك البائع، ومثاله: لو أني أتاجر في النظارات الطبية ـ مثلا ـ وجاءني مشتري يسألني عن ثمن نظارة بعينها فقلت له: ثمنها ألف جنيه مصري، فقال لي: هي غالية الثمن، فلتنزل في سعرها، أشتريها بثمانمائة جنيه، ثم جاءنا رجل ثالث وهو تاجر في بيع النظارات مثلي، فسأل: بكم هذه النظارة؟ قلت له: أبيعها بألف جنيه، فقال: هل عندك كمية منها؟ قلت له: لا، هذه آخر نظارة عندي، فقال: إني أبيعها بألف ومائتي جنيه، عندئذ لن يتردد المشتري الذي يزايد في السعر لينزل، أن يشتري فورا بالمبلغ الذي حدده البائع، بينما كان كلام البائع الثاني هو مساندة للبائع الأول الذي يبيع نفس السلعة، وهو مبدأ يسمى في التجارة: الشريك البائع.

وهو ما يمكن تطبيقه في العمل التنظيمي الدعوي، بجعل المفكرين والباحثين الذين لهم مستقبل واضح في الأمة، ألا أصر على جعلهم ضمن الإطار التنظيمي، بل الصواب: إفساح المجال لهم، وتركهم للعمل خارج التنظيم، وفي الإطار الفكري للحركة، وأهدافها، وهو ما فعله الإمام البنا في حياته مع أكثر من عالم، وفي سن الشباب، وأراد بذلك أن يصنع صفوفا متراصة خلف الجماعة تحميها وقت المحنة، وتكون شهادتها شهادة غير مجروحة إذا وقفت في صفه وقت المحن والاتهامات، فعندما أراد الشيخ محمد الغزالي والشيخ سيد سابق دعوة الأستاذ خالد محمد خالد للجماعة، وهما صديقان عزيزان له، قال لهما الإمام البنا: دعا خالدا وشأنه، هو في مجاله أصلح. ونفس الأمر فعله البنا مع علماء الجمعية الشرعية الذين ربطتهم به علاقة قوية، مثل: الشيخ محمود عبد الوهاب فايد، والشيخ حسن عيسى عاشور، وكانوا نعم السند بعد الله لجماعته وقت المحنة التي تعرضت لها الجماعة في العهد الناصري.

بل وفعلها البنا أيضا مع أناس في صفوف الجماعة، ومن العاملين في التنظيم، يقول أحد تلامذة حسن البنا: في النصف الثانى من الأربعينيات كنتُ أستعد للتخرج من الجامعة.. وكنت عصبيًّا جدًّا، وكل يوم يذهب زملائي في الجامعة من الإخوان ويشتكون للأستاذ البنا: محرم تشاجر اليوم مع الشيوعيين.. محرم تشاجر اليوم مع الوفديين.. كل يوم أورط إخواني في خناقة مع آخرين.

وفي إحدى هذه المرات انفرد بي الأستاذ البنا، وقال لي: يا محرم اختفي من الحركة.. قلت: تفصلني يا أستاذ؟ قال: لا، ولكن أريد أن أضعك في عملٍ آخر.. ثم قال لي: أنت ستتخرج هذا العام؛ ففي أي مجال تنوي العمل؟ قلتُ: في ميدان التدريس. فقال لي: أريدك أن تختفي في وزارةِ المعارف، حتى تصل إلى أعلى المناصب وتخدم دينك وأمتك في صمتٍ.. وتعاهدنا على ذلك، وبدأت رحلتي في وزارةِ المعارف، ثم وزارة التربية والتعليم حتى وجدتني مديرًا لمكتب الوزير كمال الدين حسين في الستينيات.

ثم فوجئتُ برجلٍ آخر كنتُ أعرف صلته القديمة بالأستاذ البنا، وهو أيضًا يعمل مستشارًا للوزير.. إنه الأستاذ الأديب فريد أبو حديد، وتصارحنا؛ فإذا قصته مثل قصتى، ولم ينكشف أمرنا إلا عندما كتب الدكتور نظمي لوقا كتابه الشهير “محمد الرسالة والرسول”، والذي يقول في آخر صفحةٍ فيه: (لا خيرةَ في الأمرِ ما نطق هذا الرسول عن الهوى، لا خيرةَ في الأمر ما ضلَّ هذا الرسول وما غوى، لا خيرةَ في الأمر ما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول بالصادق الأمين، فسلام عليه بما هدى، وسلام عليه في الخالدين).

المهم أننا قررنا هذا الكتاب على طلبةِ الإعدادية في مادةِ النصوص، وبدأت اعتراضات محلية وغير محلية، وانكشف أمر الجنديين الذين أرسلهما حسن البنا لوزارة المعارف.

5ـ زيادة مساحة الحرية النقدية في الحركة:

فليس مقبولا أن يفسر كل رأي للمفكر في ظل التنظيم أنه خروج عن ثوابتها، أو اتهام قائل الرأي بأنه فتن عن الدعوة، أو هناك غبش في رؤيته، وادعاء الإخلاص فيمن يسكت ويسمع ويطيع دون نقاش، فمسألة الولاء الدعوي والإخلاص فيه مسألة قلبية ليس لأحد أن يحكم فيها، بل الحكم فيها لله وحده، وهي من الدجل الدعوي، ويجب أن ننأى بأنفسنا عن الحكم على النيات، بل إن ادعاء حب الدعوة من إنسان أكثر من آخر، هو بعينه الهلاك، يقول تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)، بل الحركة الناجحة هي التي تفتح باب النقاش، وتصنع أفرادا أصحاب رأي، رؤوسا لا أذنبة، تملك القرار وحسن التصرف، ولا تكون كريشة في مهب الريح، أو كالعبد السوء الذي ذكره القرآن الكريم (أينما يوجهه لا يأت بخير).

6ـ البعد عن شخصنة الدعوة:

فمن الأخطاء القاتلة التي تعجل بنهاية العلاقة بين المفكر والتنظيم: شخصنة الدعوة، فكل نقد يوجه لإدارة فرد ما في التنظيم لملف من ملفات الدعوة، دون التجريح في شخصه بلا شك، يفسره البعض تفسيرا غريبا، بأنه هجوم على الدعوة ذاتها، وهذا الداء القاتل أصابنا من كتاب السلطة للأسف، فكتاب السلطة لو أن كاتبا نقد النظام الحاكم، بصورة فجائية تراهم يطلقون التهم على الكاتب بأنه يهاجم الوطن، مصر بحضارتها وتاريخها، وما لها من حب في قلب كل مصري يحب وطنه، لتصبح بقدرة قادر كل كلمة في فساد النظام الحاكم هجوما على الوطن الغالي العزيز، وكأن الوطن يختزل في فرد، أو في ثلة، لتتدثر بفسادها في عباءة الوطن، والوطن يبرأ من كل فساد، ولا يشرفه أن ينتسب مفسد إليه، هذا الداء للأسف انتقل – بحكم أن البيئة لها أثرها في الناس، وأن الإنسان ابن بيئته – إلى العمل الدعوي، ولا بد من التخلص منه، وذلك بالتفريق بين الأشخاص والدعوة، الدعوة شيء سامي لا يزايد أحد على حبه لها، أما الأفراد فهم زائلون، وهو ما شدد عليه القرآن الكريم كثيرا، أن نرتبط بالمبادئ ولا نربط المبادئ بالأشخاص، يقول تعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) آل عمران: 144، وهذه الآية ليست إلا تنبيها لكل داعية، أن الأفراد في العمل الدعوي يظلون أفرادا، لهم ما للافراد من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات، ولكن من الخطأ الشديد: ربط الدعوة بأشخاصهم، فالمبادئ أسمى وأرقى من الأشخاص، ويحكم على الأفراد بالمبادئ، ولا يحكم على المبادئ بالأفراد.

7ـ الحركة مدرستان:

كما أن الحركة الإسلامية مدرستان: مدرسة الدعوة، ومدرسة التنظيم. فمدرسة الدعوة وهي تسع كل داعية يتفق مع مجمل أفكار الحركة وأهدافها، وإن اختلف في بعض أو كثير من تفاصيلها. ومدرسة التنظيم، وهي خاصة بمن ينتقل إلى مرحلة أخرى من الإدارة يلتزم فيها بتفاصيل وعموميات الجماعة، وأعتقد أن الإمام أبي الأعلى المودودي رحمه الله في أدبياته صيغة مقترحة لمثل هذه العلاقة، وبخاصة في كتابه (تذكرة دعاة الإسلام) في تصنيفه للمنتمين للجماعة الإسلامية، ودرجات الانتماء.

وعلى الحركة أن توجد صيغة تواءم بها بين الأمرين، بحيث يكون من يقتنع بمدرسة الدعوة في إطار من أطرها، وله مكانته فيها، وأن تكون هذه المكانة مكانة اعتراف وتقدير، وليست مكانة تأليف القلوب، من باب (المؤلفة قلوبهم).

هذه بعض تأملاتي في العلاقة بين المفكر والتنظيم في الحركة الإسلامية، وكيف تقوى هذه العلاقة، ويستفاد من كلا الطرفين، وهي نظرة وتحليل شخصي، قابلة للصواب والخطأ، أعرضها للبحث والمناقشة، مستفيدا بكل صاحب تجربة، أو دراسة لهذه العلاقة.

نتائج من الدراسة:

1ـ الإخوان ليسوا ملائكة معصومين، فهم بشر يصيبون ويخطئون، وادعاء العصمة لهم ضرب من الخطأ، وتجوز في الدين لا يجوز.

2ـ أولوية تقديم الولاء للإسلام لا التنظيم، فالتنظيم وسيلة للعمل للإسلام، وليس غاية، ومن العبث تحويله إلى غاية كبرى لا يسعى الداعية إلا إليه، وشتان بين الوسائل والغايات.

3ـ الإخوان جماعة من المسلمين، وليسوا جماعة المسلمين.

4ـ الإخوان مدرستان: مدرسة الدعوة، ومدرسة التنظيم. مدرسة الدعوة وهي تسع كل داعية يتفق مع مجمل أفكارها وأهدافها، وإن اختلف في بعض أو كثير من تفاصيلها، ومدرسة التنظيم، وهي خاصة بمن ينتقل إلى مرحلة أخرى من الإدارة يلتزم فيها بتفاصيل وعموميات الجماعة.

5ـ لا بد من وقفة نقدية في تاريخ الجماعة، ومما يعين الباحث الآن على هذه الوقفة النقدية المنصفة: وفاة معظم من شاركوا في الحدث، مما يلقي بظلال على حكايتهم للحدث.

6ـ لا يستطيع فصيل وحده حمل عبء العمل للإسلام وحده، ولا العمل الوطني كذلك.

موضوعات ذات صلة: