في عالمٍ تُصنع فيه القرارات بالكلمات لا بالرصاص، ويُخاض فيه الصراع على العقول لا على الحدود، تتقدّم الخطابة لتحتل موقعها كواحدة من أخطر أدوات التأثير والنفوذ.

وليس عبثًا أن تتسابق الأنظمة السياسية والإعلامية إلى إعداد المتحدثين، لا الجنود، وتدريبهم على مواجهة الكاميرات والمنابر لا المدافع؛ فالكلمة قد تُسقط زعيمًا، أو ترفع آخر إلى مصافّ الأسطورة.

ومن بين أشهر الكتّاب الذين تناولوا هذا الفن في العصر الحديث، يبرز اسم الأمريكي ديل كارنيجي، الذي جعل من كتابه “فن الخطابة” (1915) مرجعًا عالميًا في التدريب على التحدث أمام الجمهور، وتحقيق التأثير العاطفي والعقلي والوجداني في المستمعين.

لكن المُدهش أن كثيرًا مما قاله كارنيجي، قاله العرب قبله بقرون طويلة – لا نقول “نُقل”، بل نقول: توارث حضاري، وتشابهٌ نابع من فطرة الكلمة في الإنسان، أينما كان.

عن كتاب “فن الخطابة”

يُعدّ هذا الكتاب من أبرز مؤلفات كارنيجي، وقد صيغ بأسلوب تطبيقي موجّه لكل من يخشى الوقوف أمام جمهور، أو يبحث عن تحسين قدراته في التأثير والإقناع.

يركّز الكتاب على مجموعة محاور، أبرزها: كيف تتغلب على رهبة الإلقاء، وكيف تُنظم أفكارك، وتستخدم القصص والتشبيهات، وتتحكم في نبرة الصوت، وتحسن من تعبيرات الوجه وحركات الجسد.

ويُقدّم تمارين واضحة ومبسطة تُظهر أن الخطابة ليست “موهبة خاصة”، بل “مهارة يمكن لأي شخص تعلّمها”.

الخطابة قوة سياسية وإعلامية

لم يكن تشرشل قائدًا عسكريًا فذًا، لكنه امتلك من الكلمات ما حوّل الهزيمة إلى صمود.

ولم يكن عبد الناصر أقوى من خصومه بأسلحته، بل بخطبه.

وحتى اليوم، لا تخلو الحملات الانتخابية في العالم من إعداد مكثف للمرشح كي يُحسن الوقوف أمام الجماهير.

السياسة بلا خطابة، صمتٌ لا يقنع أحدًا.

والإعلام بلا حضور صوتي أو بصري، حديثٌ ميت لا يُسمع.

الكلمة في الإعلام سلاح.

في كل خطاب رئاسي، وكل مناظرة تلفزيونية، وكل برنامج حواري، تنبض تقنيات الخطابة حيّة: البناء المنطقي، الإقناع العاطفي، وضبط الإيقاع الصوتي، ولغة الجسد.

ولعل كارنيجي كان سبّاقًا في تقديم “دليل تطبيقي” لما أصبح لاحقًا ضرورة في عالم السياسة والشاشات.

هل سبق العرب كارنيجي؟

نعم، وبوضوح.

فالخطابة كانت ميدان العرب الأول قبل الإسلام وبعده، وكان المنبر والمنصة والمسجد مراكزَ للإقناع والتأثير والتوجيه.

وفي القرن الثالث الهجري، كتب الجاحظ كتابه الأشهر “البيان والتبيين”، وخصّص فيه فصولًا ممتدة لفن الخطابة، وضرورة الملاءمة بين المعنى والأسلوب، والقدرة على استحضار الحُجج وسحر البيان، وأكد أن الخطابة ليست مجرد فصاحة، بل موقف وقيادة ورؤية.

ثم جاء الشريف الرضي في القرن الرابع الهجري ليجمع “نهج البلاغة”، وهو منسوب للإمام علي بن أبي طالب، ويُعدّ من أبلغ ما وصلنا من الخطب في السياسة والدين والاجتماع، ممتلئًا بالصور البلاغية، والحكمة، والإقناع الهادئ أو الثائر.

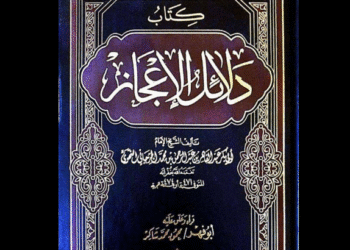

وبعد قرون، وفي مطلع القرن العشرين، كتب السيد أحمد الهاشمي كتابه “جواهر البلاغة” (1912م)، وقد تضمّن تحليلاً للبلاغة والخطابة كجزء من فنون البيان. والمفارقة أن كتابه سبق “فن الخطابة” لكارنيجي بثلاث سنوات، ويشبهه في بعض المضامين، من حيث العناية بوسائل الإقناع، وتجنب الرتابة، وجذب الانتباه.

ثم جاءت المدرسة المعاصرة في النصف الثاني من القرن العشرين، فكتب عبد الوهاب مطاوع بأسلوبه الإنساني السلس “فن الإلقاء”، مستفيدًا من تجربته في الصحافة والإذاعة، ومُوجّهًا الشباب إلى الثقة بالنفس، والبساطة، وعدم التصنّع.

وأخيرًا، قدّم الدكتور عبد العزيز شرف كتابه “الوسيط في فن الخطابة”، مزاوجًا بين التراث العربي القديم وأساليب الأداء المعاصرة في الإعلام والمحافل العامة.

الكلمة لا تموت

ما بين “البيان والتبيين” و”فن الخطابة”، تمتد مسيرة طويلة تثبت أن الأفكار الكبرى لا تختفي، بل تُعاد صياغتها بلغة كل عصر.

فالعرب عرفوا الإقناع، والخطابة، والتأثير منذ قرون، وتحدثوا عنها ببلاغة الجاحظ وفصاحة عليّ، لكن كارنيجي جاء ليقدّمها بلغته، لمجتمعه، بأسلوب تطبيقي بسيط.

ليست القضية من سبق، بل من أحسن التعبير لعصره.

وحين ننظر اليوم إلى السياسة والإعلام، نجد أن الكلمة الجيدة تُربَك الخصم، وتحرّك الشارع، وتصنع الإجماع.

فمن أراد أن ينجح في هذا الزمن، عليه أن يُتقن فن الخطابة… أو يُسلّم المايك لغيره.